Au tout début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, décide de créer un canal reliant la rivière Ourcq à Paris. Objectif : tenter de résoudre les graves problèmes d’alimentation en eau que subit alors la capitale, et faciliter la navigation notamment en coupant le méandre de la Seine grâce aux canaux Saint-Martin et Saint-Denis. Les travaux débutent le 23 septembre 1802, quelques mois après la promulgation du décret du 29 floréal an X (19 mai 1802).

Pendant plus de 150 ans des péniches étroites appelées flûtes sillonnèrent le canal, conduisant à la capitale bois, grains et plâtre pour en ramener différents chargements et très précisément les "vidanges parisiennes" se transformèrent en un engrais dit "poudrette" à Bondy.

Mais les flûtes cessèrent d'être louables à cause de leur faible contenance. Pour s'adapter à la navigation moderne la partie terminale du canal de Paris à Livry fut élargie et recreusee. Le trafic déclina peu à peu sur le reste du parcours

Avant le milieu du XIX siècle pour se rendre à Paris, les Aulnaysiens utilisaient les cabriolets pour les richesses... les jambes pour les pauvres.

Le baron George Tom Haingerlot qui dirigeait la compagnie des canaux de Paris en 1838 eut l'idée d'utiliser le canal de l'Ourcq pour y effectuer des voyages entre Paris et Meaux empruntant aux canaux d'Ecosse et d'Angleterre un moyen de transport pour les voyageurs, d'autant plus avantageux qu'il présente à la fois la sécurité, la célébrité, l'économie et pas la moindre fatigue.

En 1862, la mise en service de la ligne de chemin de fer Paris-Meaux vint rapidement concurrencer la voie d'eau Une sévère empoignade s'engagea. Elle eut pour conséquence une forte réduction du prix du billet de part et d'autre.

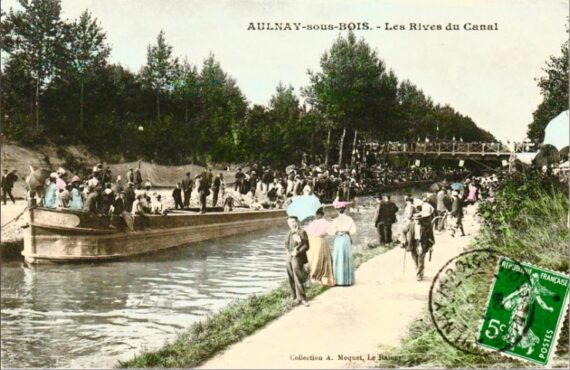

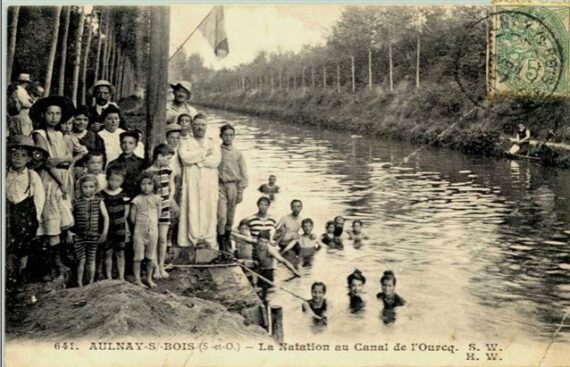

Au début du XXème siècle, Aulnay, c'était la campagne et les aulnaysiens les plus fortunés s'y firent construire leur maison secondaire. Le canal de l'Ourq devint un lieu festif. Guinguettes, bals et buvettes étaient nombreux.

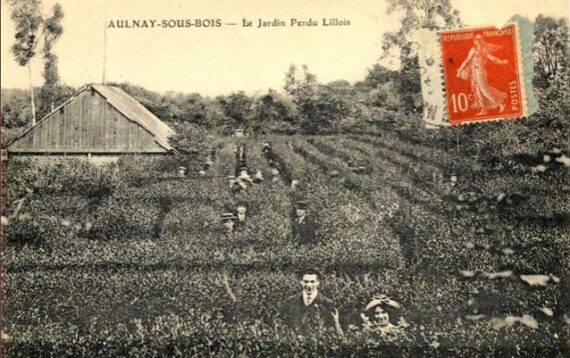

Il y avait même un "jardin perdu". M. Margat construisit ce labyrinthe de troènes en 1904. Malgre l'interdiction de se réunir dans les lieux publics sous le régime de l'occupation dans les années 40, le jardin perdu continua de fonctionner grâce a un guetteur qui signalait la présence allemande afin de donner le temps aux clients de s'enfuir.

Aujourd'hui, le canal est apprécié des cyclistes pour les déplacements quotidiens, et est toujours un lieu de promenade même si les guinguettesont disparu...

Cartes postales et citation : CAHRA https://www.paris.fr/ et https://pbase.com/cpaaulnay

Cette série se termine mais nous vous proposerons bientôt une autre 😉

17 février 2026 :Nouvelles des alentours – mercredi 18 février 2026

17 février 2026 :Nouvelles des alentours – mercredi 18 février 2026 17 février 2026 :45 minutes pour franchir le carrefour de l’Europe ce soir !

17 février 2026 :45 minutes pour franchir le carrefour de l’Europe ce soir ! 17 février 2026 :Les musulmans en attente du début de ramadan [MAJ]

17 février 2026 :Les musulmans en attente du début de ramadan [MAJ] 17 février 2026 :Le Secours Populaire local cherche un local

17 février 2026 :Le Secours Populaire local cherche un local 17 février 2026 :Logements inaccessibles au personnel soignant : toutes les villes d’Île-de-France et de l’Oise passées au crible

17 février 2026 :Logements inaccessibles au personnel soignant : toutes les villes d’Île-de-France et de l’Oise passées au crible 15 février 2026 :Un week-end chaud chaud chaud pour le DAC

15 février 2026 :Un week-end chaud chaud chaud pour le DAC 15 février 2026 :Attaque à Paris : un syndicaliste souligne des dysfonctionnements dans le dispositif de déradicalisation

15 février 2026 :Attaque à Paris : un syndicaliste souligne des dysfonctionnements dans le dispositif de déradicalisation 15 février 2026 :Amnesty International Aulnay s’adresse aux candidats

15 février 2026 :Amnesty International Aulnay s’adresse aux candidats 15 février 2026 :Un magasin de déstockage alimentaire en centre-ville

15 février 2026 :Un magasin de déstockage alimentaire en centre-ville 15 février 2026 :Vigilance neige – verglas ce dimanche

15 février 2026 :Vigilance neige – verglas ce dimanche 14 février 2026 :Silence de la municipalité sur les derniers évènements, un lecteur s’exprime

14 février 2026 :Silence de la municipalité sur les derniers évènements, un lecteur s’exprime 14 février 2026 :Débat VME le 19 février, l’École face aux violences faites aux femmes et aux enfants

14 février 2026 :Débat VME le 19 février, l’École face aux violences faites aux femmes et aux enfants 14 février 2026 :La raison du blocage des rues au Vieux Pays

14 février 2026 :La raison du blocage des rues au Vieux Pays 14 février 2026 :Pas de RER B ce week-end, le pourquoi

14 février 2026 :Pas de RER B ce week-end, le pourquoi 14 février 2026 :Nouvelles des alentours – samedi 14 février 2026

14 février 2026 :Nouvelles des alentours – samedi 14 février 2026 13 février 2026 :L’auteur de l’attaque aux Champs Élysées serait un Aulnaysien

13 février 2026 :L’auteur de l’attaque aux Champs Élysées serait un Aulnaysien 13 février 2026 :Une opération de police bloque le Vieux Pays

13 février 2026 :Une opération de police bloque le Vieux Pays