Actualité, Associations, Logement

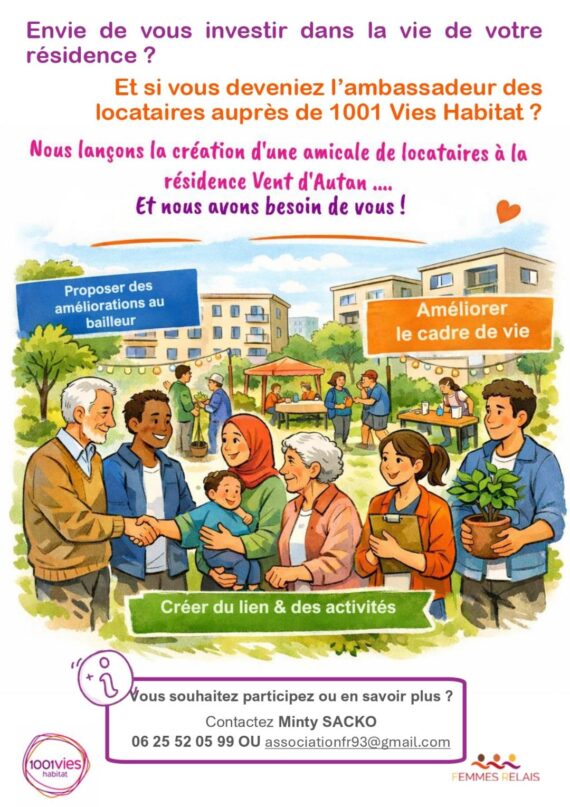

Tout n'est pas dit sur cette affiche concernant son impartialité. Un petit logo en bas à droite nous a interpellé "les femmes relais".

Dans cette association très active à la rose des vents, nous retrouvons une personne très importante en son sein, Aissa Sago, adjointe au maire. Elle ne le cache pas sur sa page Facebook, elle soutient le maire dans sa campagne , une évidence.

Nouvelles des alentours

Rosny-sous-Bois : « La chronique d’un désastre annoncé » : dans les boutiques Alinea, la grande braderie a déjà commencé

La Courneuve : « On me fait passer pour un voleur » : le candidat PS rejette les accusations d’achat de votes au tribunal

Villepinte : 224 kilos de cocaïne saisis : cinq ans de prison pour Sofiane B., le « Mozart des stups »

Les Lilas : Le conjoint placé en détention après le meurtre de sa femme

Drancy : Deux croix gammées taguées dans l’ancien camp d’internement de Juifs

Seine-Saint-Denis : Municipales 2026 : découvrez la liste des candidats ville par ville

Neuilly-Plaisance : "J'espère qu'il n’est pas tombé dans l’eau" : l'inquiétude gagne la ville, où Madoua a disparu

Municipales 2026, Point de vue

Toutes les listes sauf celle de Bruno Beschizza arbore fièrement les logos des partis qui les soutiennent

Sur le programme du maire, aucun logo sauf d'une association le soutenant. Mieux, il s'oppose à une décision du Ministère de l'Éducation Nationale sur EVARS dont nous avons souvent parlé, de ce gouvernement aidé par ses amis LR.

Pourtant, rappelons-le, il est membre de LR, Conseiller régional d’Île-de-France LR.

A-t-il honte de son parti ? Quand c'est flou il y a un loup ...

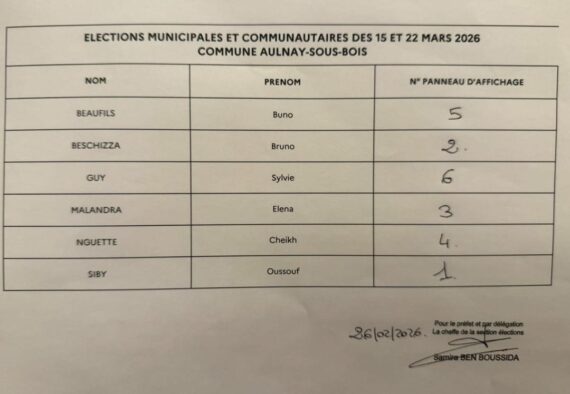

Municipales 2026

Les jeux sont faits !

Voici la liste des candidats, un petit nouveau vient d'apparaitre, mais toujours fidèle à chaque élection municipale, Bruno Beaufils pour 'Lutte Ouvrière".

Pléthore de candidats sur la gauche et sur l'extrême gauche de l'échiquier, aucun candidat de l'extrême droite.

Pourtant, Monique Trova, lors des dernières législatives avait recueilli 17,06 pour cent des suffrages...

Actualité, Emploi, Entreprises

Le 10 avril, 2018, tout sourire, Alexandre Bompard en compagnie de Bruno Beschizza coupait le cordon d’inauguration de la plateforme d'e-commerce d’Aulnay-sous-Bois.

Confié au sous-traitant Stef, le site d’Aulnay-sous-Bois est victime de l’évolution du secteur, où les commandes sont de plus en plus préparées en magasin.

Développé par SEGRO, ce nouvel entrepôt de 26 000 m2 était le premier à s’implanter sur l’ancien site PSA

206 postes vont être supprimés !

Source : https://www.linforme.com

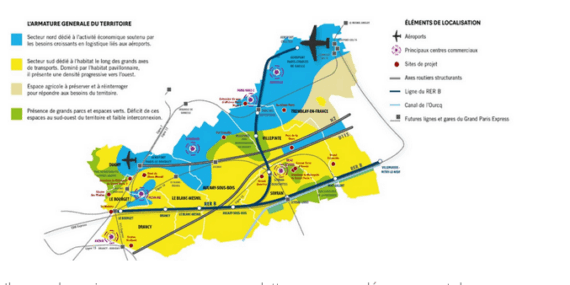

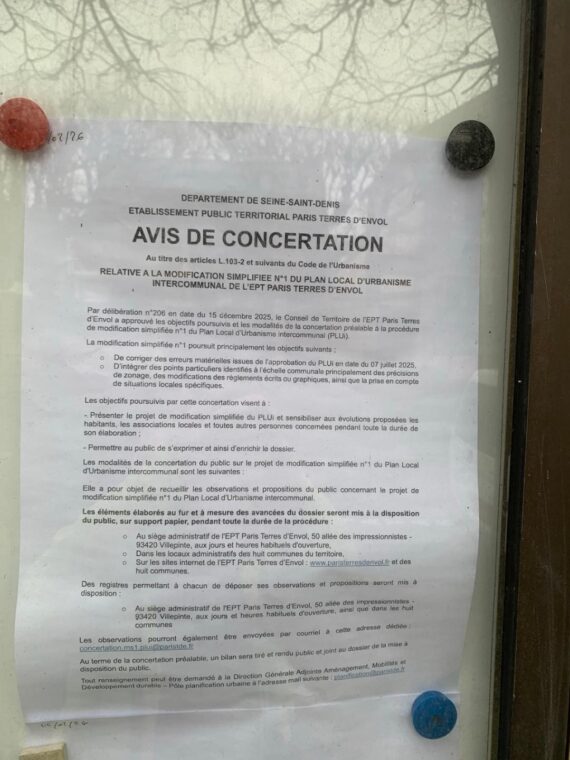

EPT Terres d'Envol, PLUi

L'association "Aulnay Environnement" nous avait averti en début du mois du rejet du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) par la Préfecture.

Les habitants du territoire ainsi que les associations sont invités à une concertation. Peu de publicité à ce sujet de la part de notre municipalité dont le maire est aussi Président du territoire.

Actualité, Santé

Cela ressemble à une histoire sans fin entre une famille et le milieu médical.

Nous vous en avions parlé, il y a plus de deux ans où nous avions eu un contact avec la famille.

Les médecins de l’hôpital Avicenne à Bobigny (Seine-Saint-Denis), où le patient a été admis le 16 février, ont pris une décision de limitation des traitements, comme leurs confrères de Robert-Ballanger à Aulnay-sous-Bois il y a quatre ans. Sa famille a défendu à nouveau ce mercredi « le droit à la vie » devant le tribunal.(...)

Une pneumopathie l’a récemment conduit à l’hôpital Jean-Verdier à Bondy, d’où il a été transféré le 16 février à Avicenne, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), lorsque son état s’est aggravé. Le même jour, les équipes médicales ont informé sa famille qu’il faisait, une nouvelle fois, l’objet d’une limitation des traitements. « Le cauchemar recommence », lâche Ilan, dépité. Et avec lui le combat judiciaire.(...)

Les deux parties s’accordent sur un point : l’état de santé du septuagénaire s’améliore. Son infection a disparu et « il n’a plus besoin d’assistance respiratoire », observe Me Gabour. « Mon père est handicapé, il n’a pas tous ses moyens, concède Ilan, succédant à la barre à son frère. Certaines personnes ne veulent pas vivre ainsi, et je le comprends. Mais lui a envie de vivre. On ne veut pas remettre en cause le système. On veut que sa volonté soit respectée. » La décision du tribunal a été mise en délibéré. Elle devrait être rendue publique d’ici le début du mois de mars.

Source : Le Parisien

Actualité

Situé face aux rails du RER, rue Louis Michel, ce pavillon a été complètement détruit par un incendie. Il est situé près d'un grand pavillon face à la poste.

Vu l'importance du feu, il risque de ne pas être restaurable. L'endroit sera intéressant pour les promoteurs...

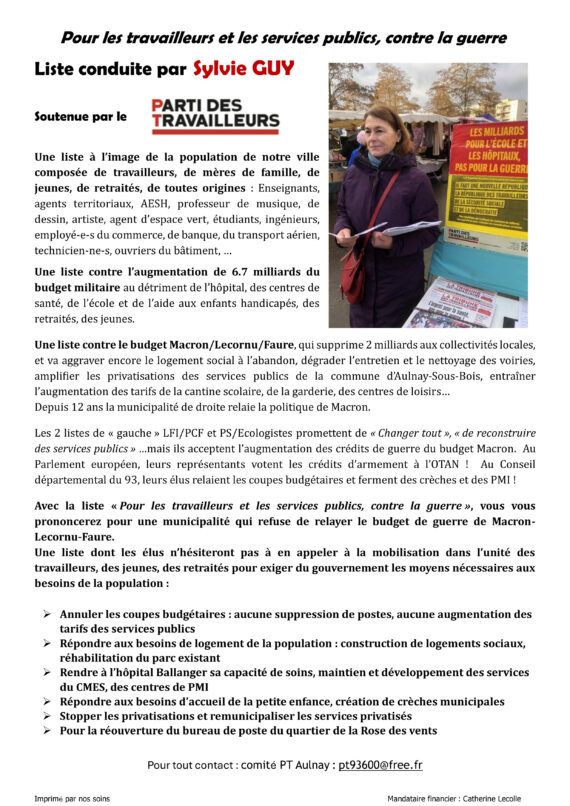

27 février 2026 :Liste Pour les travailleurs et les services publics, contre la guerre

27 février 2026 :Liste Pour les travailleurs et les services publics, contre la guerre 27 février 2026 :Appel à témoins, disparition inquiétante

27 février 2026 :Appel à témoins, disparition inquiétante 27 février 2026 :À la rose des vents, une amicale de locataires proche du maire tente de se créer

27 février 2026 :À la rose des vents, une amicale de locataires proche du maire tente de se créer 27 février 2026 :Nouvelles des alentours – vendredi 27 février 2026

27 février 2026 :Nouvelles des alentours – vendredi 27 février 2026 27 février 2026 :Ministres LR au gouvernement, notre maire le fustigeant ???

27 février 2026 :Ministres LR au gouvernement, notre maire le fustigeant ??? 26 février 2026 :Municipales, les listes sont closes, des nouveaux

26 février 2026 :Municipales, les listes sont closes, des nouveaux 26 février 2026 :Carrefour va fermer la plate-forme d’e-commerce alimentaire d’Aulnay, 206 postes supprimés

26 février 2026 :Carrefour va fermer la plate-forme d’e-commerce alimentaire d’Aulnay, 206 postes supprimés 26 février 2026 :Modification du PLUi, avis de concertation des habitants

26 février 2026 :Modification du PLUi, avis de concertation des habitants 25 février 2026 :« Le cauchemar recommence » : donné pour mort en 2022, Jean-Claude, 74 ans, à nouveau menacé par un arrêt des soins

25 février 2026 :« Le cauchemar recommence » : donné pour mort en 2022, Jean-Claude, 74 ans, à nouveau menacé par un arrêt des soins 25 février 2026 :Un pavillon détruit par un incendie

25 février 2026 :Un pavillon détruit par un incendie 25 février 2026 :Communiqué de la liste « Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs »

25 février 2026 :Communiqué de la liste « Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs » 25 février 2026 :EVARS pour les nuls

25 février 2026 :EVARS pour les nuls 25 février 2026 :Rugby Aulnay Club, Épernay vs Aulnay le 1ᵉʳ mars

25 février 2026 :Rugby Aulnay Club, Épernay vs Aulnay le 1ᵉʳ mars 24 février 2026 :Encore un projet immobilier en centre-ville

24 février 2026 :Encore un projet immobilier en centre-ville 24 février 2026 :Banlieues Bleues aux racines Aulnaysiennes existe encore !

24 février 2026 :Banlieues Bleues aux racines Aulnaysiennes existe encore ! 24 février 2026 :Une cinquantaine d’élus du département s’opposent au projet d’extension de l’aéroport Charles-de-Gaulle

24 février 2026 :Une cinquantaine d’élus du département s’opposent au projet d’extension de l’aéroport Charles-de-Gaulle 24 février 2026 :Du 16/02 au 01/03, la boutique éphémère achète, vend, répare le matériel Hi-Fi vintage

24 février 2026 :Du 16/02 au 01/03, la boutique éphémère achète, vend, répare le matériel Hi-Fi vintage 23 février 2026 :Bruno Beschizza vs Éducation Nationale

23 février 2026 :Bruno Beschizza vs Éducation Nationale